Miguel Ángel Pabón, el defensor ambiental que se oponía a una represa y desapareció en 2012

Por Laila Abu Shihab Vergara*

Fotografías: Jaime Moreno Vargas y archivo particular

¿Quién era usted, Miguel Ángel?

¿Por qué caminaba tanto con unos zapatos muy incómodos, que además le sacaban ampollas?

¿Por qué vivía obsesionado con ayudar a los más pobres si a veces no tenía ni para las tres comidas diarias?

¿Por qué cuando les pedí que me dijeran que era lo que más recordaban de usted, dos personas coincidieron en que sus abrazos se caracterizaban por ser amplios, largos, sin medida de tiempo ni espacio?

¿Por qué cuesta tanto encontrar información sobre las condiciones en que usted desapareció, a las 11 de la noche del 31 de octubre de 2012?

¿Quiénes eran los hombres armados que lo sacaron de su casa ese día? ¿Por qué querían hacerle daño?

¿Dónde está ahora, Miguel Ángel?

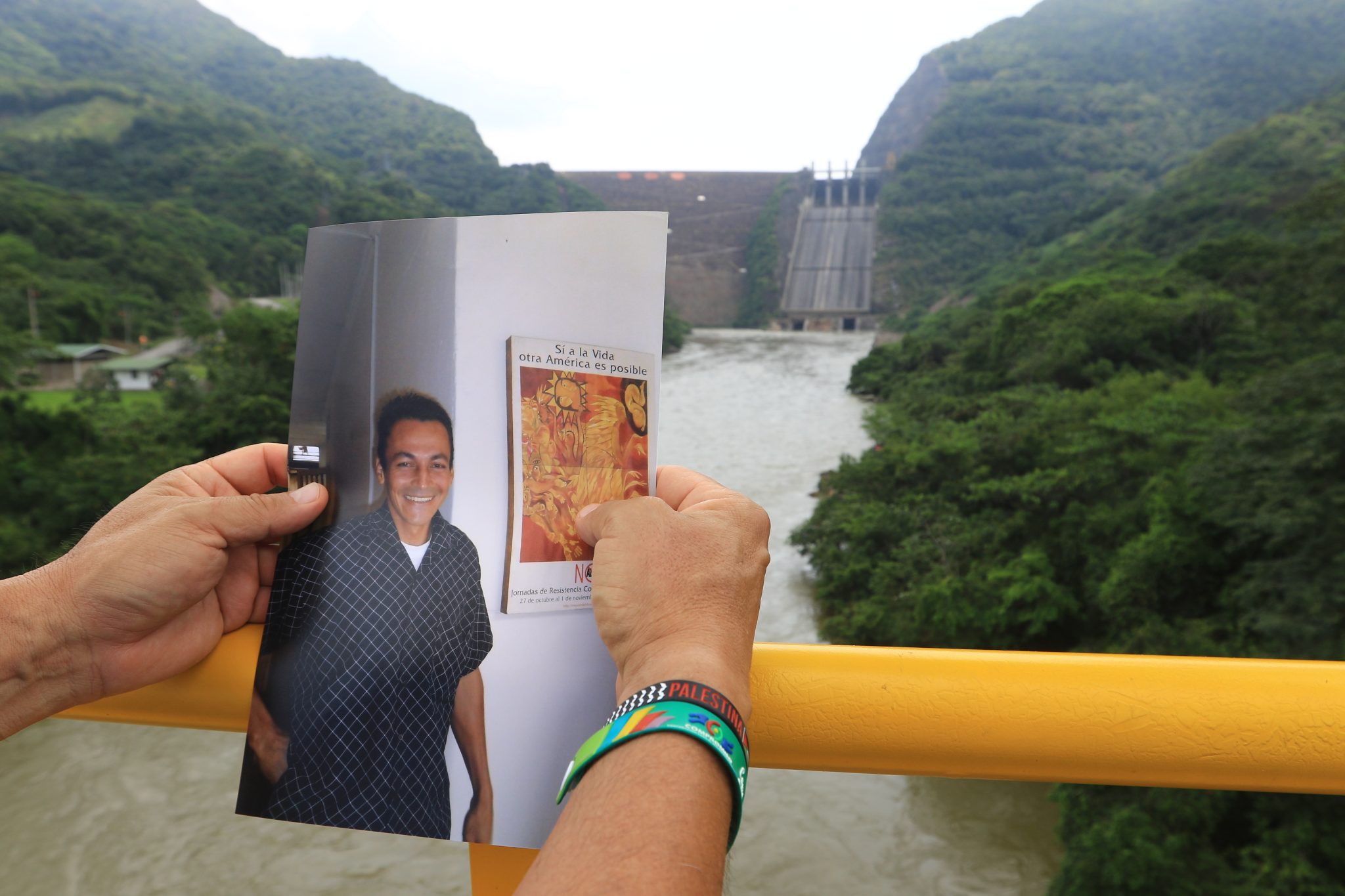

Foto: Jaime Moreno Vargas.

Existe un Día Internacional de Acción Contra las Represas. La mayoría de la gente —al menos la que no vive cerca o la que no trabaja en eso que el diccionario define como una “obra para contener o regular el curso de las aguas, generalmente de hormigón armado”— desconoce la efeméride, pero los líderes sociales y defensores ambientales de nueve municipios de Santander la tienen marcada en sus agendas desde hace por lo menos 15 años.

Por eso eligieron el 14 de marzo de 2011, Día Internacional de Acción Contra las Represas, para bloquear la entrada del campamento de los 4 000 obreros que desde hacía dos años avanzaban en la construcción de la represa Hidrosogamoso, un megaproyecto hidroeléctrico que prometía ser uno de los mayores generadores de energía y desarrollo de Colombia.

Aunque la protesta estaba agendada para las 6 de la mañana, Miguel Ángel Pabón estuvo ahí, en el campamento El Cedral, a 67 kilómetros de Bucaramanga, en la vía que conduce a Barrancabermeja, a las 4 de la madrugada. Ya era una cara visible de quienes defendían al río Sogamoso y a las comunidades de la zona. No solo porque el desvío del cauce del río estaba comenzando a alterar su seguridad alimentaria, en una región donde la pesca jugaba un papel muy importante en el sustento de la gente. También porque muchos se enteraron de la existencia de la hidroeléctrica cuando ya había empezado su construcción. Y porque no había claridad de si Isagen, la empresa a cargo del proyecto, había realizado todos los estudios necesarios para prever si el embalse aumentaría la sismicidad de la zona, en un departamento que acumula más del 60 % de los temblores de Colombia.

Ese 14 de marzo, a los campesinos y pescadores se unieron estudiantes, ambientalistas, miembros de distintos sindicatos y varias decenas de volqueteros que trabajaban en la obra: hacía tres meses que Isagen no les pagaba sus servicios. Duraron tres días en la entrada del campamento.

“Ese bloqueo fue un hecho político muy importante. Un punto de quiebre en nuestras luchas sociales”, me cuenta trece años después Mauricio Meza, reconocido ambientalista y defensor de derechos humanos, que hoy dirige la Corporación para el Desarrollo del Oriente Compromiso, una oenegé creada en Santander hace casi 30 años.

Hecho político. Punto de quiebre en las luchas sociales. Y acción que también influyó en la desaparición de Miguel Ángel. De eso está convencido Mauricio. “Esas volquetas luego se supo que eran de ‘paracos’ y de manes que robaban gasolina. Ellos dijeron que se sumaban al bloqueo y se iban detrás de nosotros para que les pagaran, pero cuando al segundo día de protesta nos mandaron al ESMAD y comenzaron a darnos con todo, uno de los contratistas de las volquetas que nos había ayudado sacó un revólver y empezó a dispararles, y eso me puso a desconfiar mucho porque significa que la movilización estaba infiltrada”, afirma.

Ese contratista se llama Jorge Larrota Portilla y en 2020 fue condenado a 39 años de cárcel por la desaparición forzada y el homicidio agravado de Miguel Ángel. El problema es que el cuerpo aún no ha aparecido y, por ello, oficialmente sigue reportado como desaparecido.

Foto: Jaime Moreno Vargas.

Según un documental web de la organización ambientalista Censat Agua Viva, titulado “Remolinos de guerra y desarrollo en el río Sogamoso en Santander”, entre 2009, año en que comenzó la construcción de la represa, y 2014, año en que empezó a funcionar, al menos seis defensores ambientales fueron asesinados, y uno más resultó desaparecido.

Luis Alberto Arango Crespo fue asesinado el 12 de febrero de 2009. Lideraba la Asociación de Pescadores Artesanales y Acuicultores de la ciénaga del Llanito, de Barrancabermeja. Herbert Sony Cárdenas fue asesinado el 15 de mayo de 2009. Era el presidente de la Asociación de Areneros de Barrancabermeja. Marco Tulio Salamanca Calvo fue asesinado el 3 de septiembre de 2009. Era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Marta, del municipio de Girón. Honorio Llorente Meléndez fue asesinado el 17 de octubre de 2009. Presidía la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Puente Sogamoso, en el municipio de Puerto Wilches. Jairo Rodríguez Caro fue asesinado el 13 de abril de 2011. Era líder comunitario de la vereda Marta, la misma de Marco Tulio. Miguel Ángel Pabón Pabón fue desaparecido el 31 de octubre de 2012. Era uno de los creadores del Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí, presidente de la Junta de Acción Comunal del asentamiento Los Acacios, en San Vicente de Chucurí, y miembro del movimiento Ríos Vivos Santander. Y Armando Caballero Toscano fue asesinado el 8 de septiembre de 2014. Era pescador y agricultor del corregimiento La Fortuna, de Barrancabermeja, y también pertenecía al movimiento Ríos Vivos Santander.

Aunque la mayoría de las investigaciones por esos crímenes sigue en la impunidad, sí puede decirse que a todas las víctimas las atraviesa el mismo hilo: eran voces incómodas para el gobierno y para Isagen, empresa que siempre ha negado cualquier relación directa o indirecta con esos hechos. También eran muy críticas del impacto de Hidrosogamoso en el territorio.

De la hidroeléctrica se venía hablando desde los años 60 como uno de los proyectos de generación de energía más ambiciosos del país por el potencial del río Sogamoso, que mide 137 kilómetros de largo y tiene una zona de influencia de 343 427 hectáreas, desde que se forma gracias a la confluencia de los ríos Chicamocha y Suárez hasta desembocar en el río Magdalena. Sin embargo, en una confirmación de lo que pasa muchas veces en Colombia, aunque los primeros estudios para hacerla existieran desde hace medio siglo, la construcción solo comenzó tras una resolución firmada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y su ministro de Minas y Energía Hernán Martínez Torres, que declaró 21 417 hectáreas como “zona de utilidad pública e interés social” para implementar el proyecto en la cuenca media del río.

“Fue después que vino a aparecer el nombre de Isagen y cuando hablaron de una represa que traería energía y bienestar a la región, a pocos les pareció sospechoso […] En ese momento nosotros ya teníamos un desarrollo, porque eso es lo que era el río, nuestro propio desarrollo, toda la riqueza agrícola y piscícola, teníamos nuestras casas, nuestra cultura. Pero para el gobierno eso no era nada y la empresa traería todo”, le dijo hace un par de años un líder del Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí a Censat Agua Viva.

Foto: Jaime Moreno Vargas.

El 12 de marzo de 2009, cuando comenzó la construcción del embalse en la vereda La Putana, en el municipio de Betulia, Isagen y el gobierno departamental aseguraron que el proyecto generaría más de 3 600 empleos directos y por lo menos 13 000 indirectos, además de que llegarían millonarios ingresos por turismo. La empresa también dijo que había diseñado programas para proteger los “recursos ícticos y pesqueros” y para mejorar la calidad de vida de los habitantes ubicados en el área de influencia del proyecto.

Pero muy pocas de esas promesas se hicieron realidad. En el capítulo dedicado al tema por la Comisión de la Verdad, en distintas investigaciones realizadas por expertos de organizaciones como Censat Agua Viva y en por lo menos dos tesis de maestría realizadas en las universidades Nacional y del Rosario, se reseñan distintos datos que desvirtúan la esperanzadora lista de compromisos que la empresa adquirió en 2009.

Está comprobado, por ejemplo, que la de los empleos era una meta poco realista pues en 2012, en el auge de la construcción de la hidroeléctrica, había generado en total 6 075 puestos de trabajo, y es bien sabido que, una vez terminadas las obras, esa cantidad no aumenta sino que disminuye.

También está documentado que miles de habitantes de la región perdieron su seguridad alimentaria, básicamente por dos razones: la desaparición o migración de al menos 40 especies de peces, y el hecho de que los cultivos de cacao, cítricos, café, yuca, tomate, plátano y aguacate nunca volvieron a ser los mismos, porque las tierras más productivas quedaron inundadas y el microclima de la cuenca media del río se alteró por la creación del espejo de agua del embalse, lo que aumentó la humedad, las temperaturas altas en el día y las heladas en la noche.

Según la Comisión de la Verdad, con la construcción de la represa “el ciclo biológico del bocachico, la dorada, la picuda y el bagre tigre o rayado se perdió, pues los peces ya no pueden migrar porque existe una barrera que se los impide, y por eso no se reproducen y mueren”. Además, hubo un impacto directo en la calidad del agua porque “al llegar a la presa los sedimentos se acumulan y el agua sale sin nutrientes, y este proceso de acumulación de materia orgánica genera la descomposición y el agotamiento del oxígeno disuelto en el líquido, de modo que las aguas corrientes se convierten en aguas estancadas”.

Después de inundar 6 934 hectáreas de la cuenca media del Sogamoso para construir el embalse también desaparecieron “el río Chucurí y las quebradas Peña Lisa, Aguablanca y La Julia; se rompió la conexión entre el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes y la serranía de La Paz, corredor que permitía el tránsito de animales a través de zonas de bosque que atravesaban los ríos; y se sepultó el lugar de lanzamiento de cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el sector de El Tablazo”.

Una de las consecuencias del fin del corredor por el que pasaban “pequeños mamíferos como zainos, ñeques, lapas, armadillos, tinajos, tigrillos, reptiles, e incluso otros más grandes como jaguares y osos” es que estos animales comenzaron a irrumpir en los cultivos de los campesinos para alimentarse y, a veces, incluso en sus casas. “Mucha gente mata a las culebras, insectos, tucanes, micos, tigrillos y otros animalitos que no tienen en dónde más meterse. Ellos también son víctimas del desarrollo”, le dijo un habitante a Censat Agua Viva.

“Desde que comenzó a llegar gente externa por la construcción de la represa hubo una descomposición social muy fuerte, que es difícil de dimensionar. De un momento a otro esto se llenó de bares, prostíbulos, microtráfico, hoy tenemos varios sectores rurales con altas tasas de delincuencia y eso antes de la represa no se veía. La población quedó dividida entre las personas a las que les compraron tierras porque eran dueñas y los que consiguieron un trabajo temporal con la empresa, y el resto, que éramos la mayoría”. La explicación me la da a través de una videollamada Claudia Ortiz, una de las fundadoras del Movimiento Social por la Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí, desde su finca ubicada entre los municipios de Betulia y Zapatoca.

“Antes de Hidrosogamoso teníamos una condición económica estable, porque si no había dinero, al menos teníamos alimentos para vivir bien. Luego llegó el empobrecimiento, porque se acabaron las cosechas y ya no está el pescado. Eso genera estrés, angustia y nostalgia. Uno se enferma de la impotencia”. Por si fuera poco, insiste Claudia casi en lágrimas, “aguas arriba ya no hay río, sino una charca maloliente y sin vida”.

Hace un tiempo, Claudia y otras líderes sociales y defensoras del territorio como ella se apropiaron de una palabra poco utilizada en Colombia para explicar las consecuencias que la construcción de la hidroeléctrica ha traído sobre sus vidas: solastalgia. Una ansiedad o angustia psicológica que ocurre tras hechos que destruyen a la naturaleza.

Foto: Jaime Moreno Vargas.

“Miguel, por Dios, súbale el volumen”, le reclamaba todo el tiempo Claudia a Miguel Ángel.

—Es que él hablaba muy bajito, como en susurros, y yo me la pasaba peleándole porque no le entendíamos nada —recuerda ahora la líder.

Miguel Ángel Pabón tenía 36 años y era una persona muy tímida, introvertida. Casi siempre andaba con una carpeta bajo el brazo, en la que acumulaba papeles importantes, decía. Todo su guardarropa estaba compuesto de un par de pantalones de dril y unos jeans gastados, raídos, y de algunas camisas de manga corta que usaba encima de camisetas blancas con leyendas como “Isagen destruye el río Sogamoso”. Casi siempre usaba unos zapatos de los que utilizan los hombres cuando se ponen traje con corbata.

—Yo no sé cómo se aguantaba el calor con esos zapatos. Y cómo aguantaba las ampollas que sabíamos que le salían en los pies, porque él se movilizaba todo el tiempo con nosotros en las protestas por la carretera y con ese solazo, con el pavimento tan caliente. Él era todo un caminante —relata Mauricio Meza. Había días en que Miguel Ángel caminaba 20 o 25 kilómetros diarios, a temperaturas que pueden llegar hasta los 32 grados centígrados.

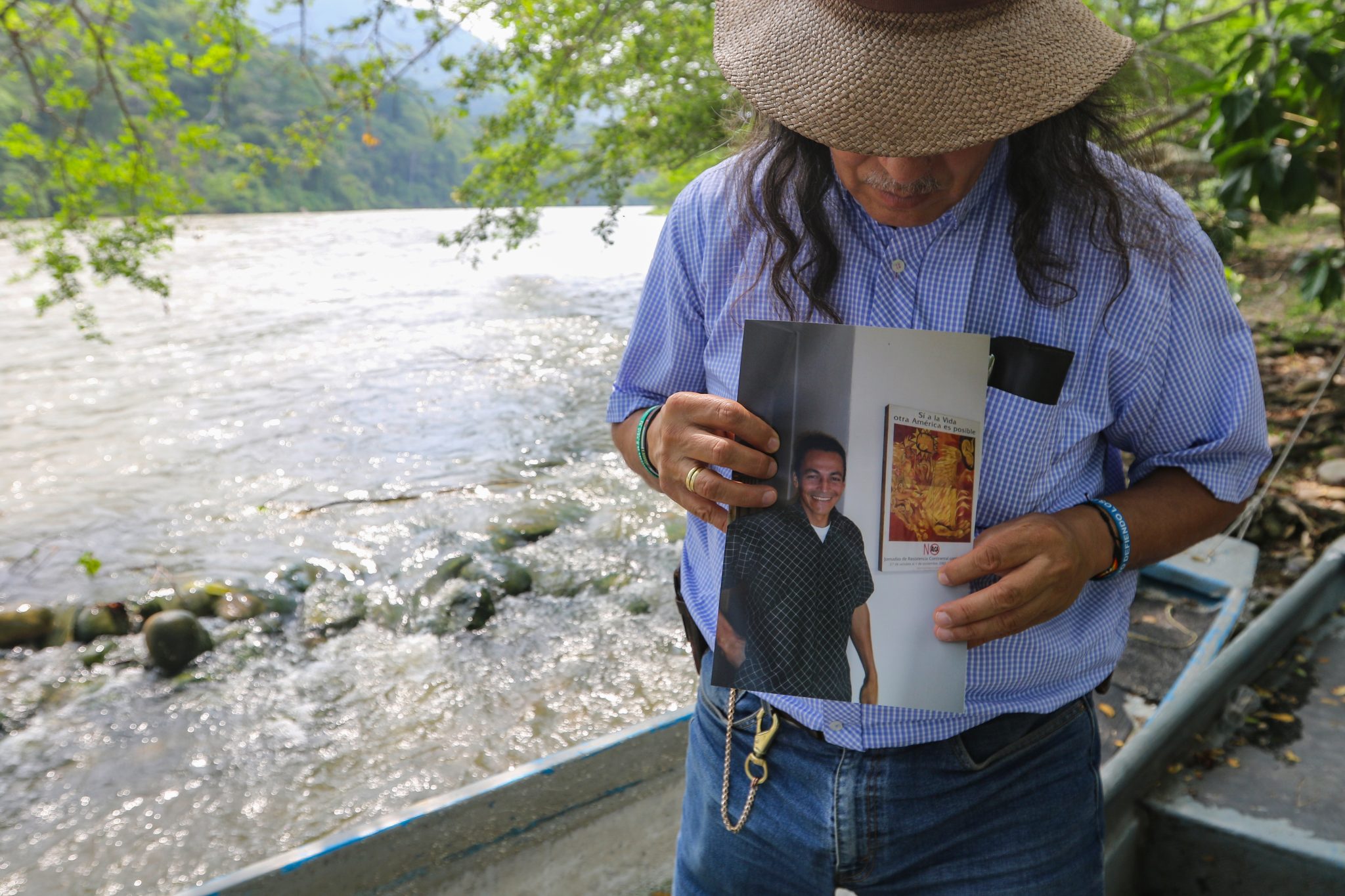

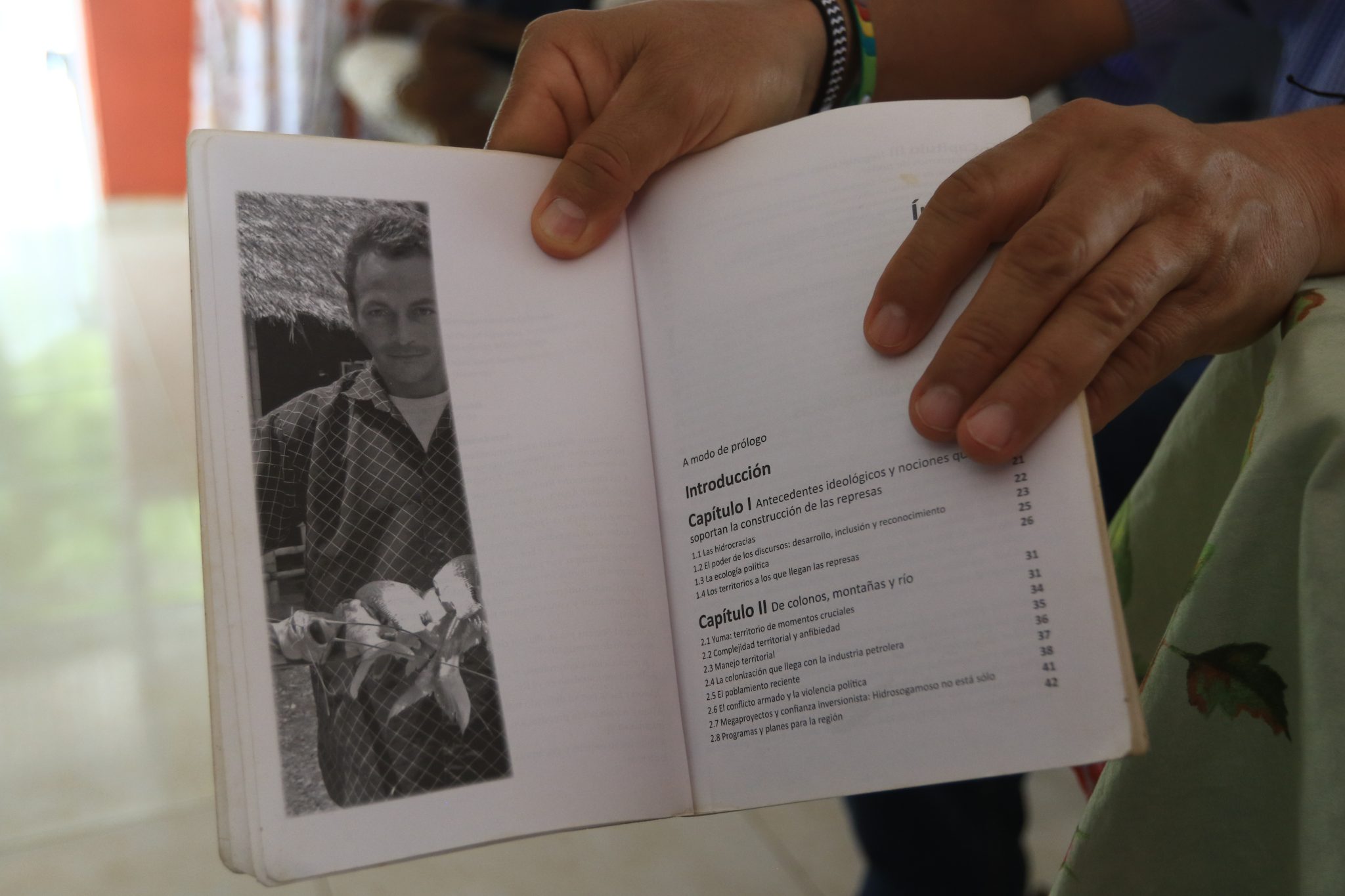

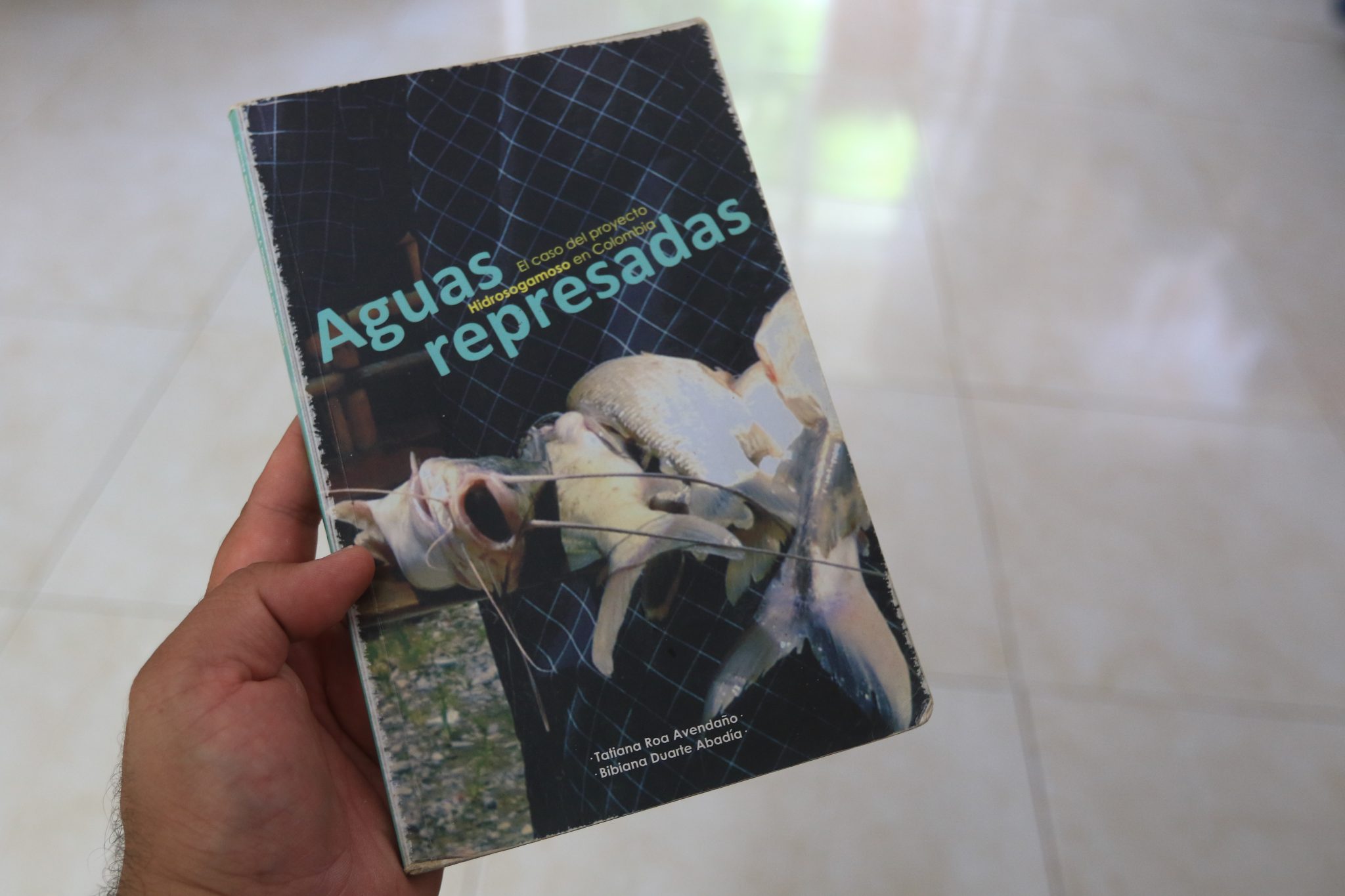

Mauricio le regalaba las camisetas blancas con la imagen del río, y algunos campesinos y pescadores le regalaban los pantalones, los zapatos y las camisas de manga corta. Una de esas, negra con rayas blancas diagonales, es la que viste en la portada del libro Aguas represadas, el caso del proyecto Hidrosogamoso en Colombia, una exhaustiva investigación que Tatiana Roa Avendaño y Bibiana Angélica Duarte Abadía hicieron en Censat Agua Viva, y que se publicó en agosto de 2012.

Foto: Jaime Moreno Vargas.

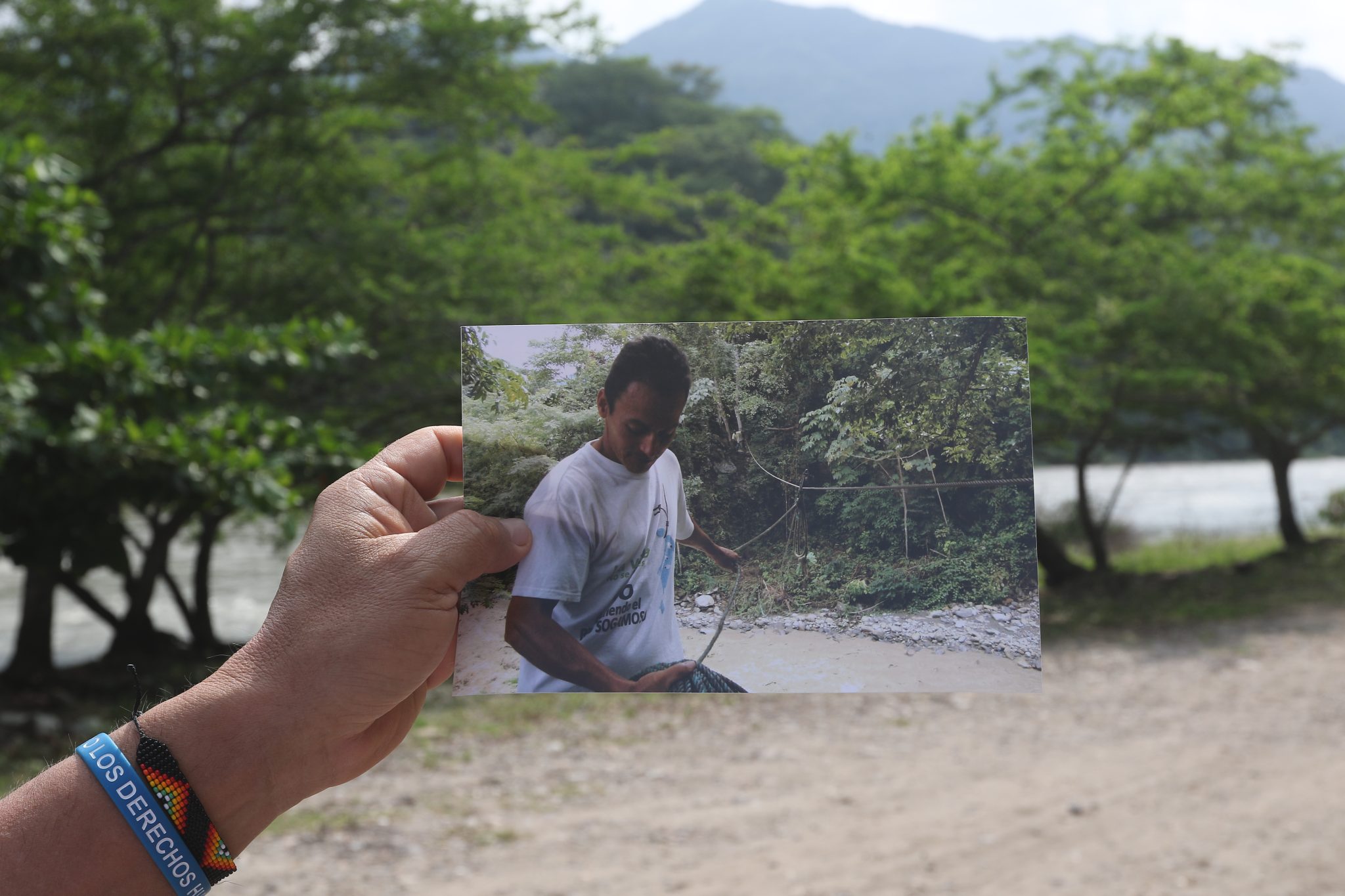

En la fotografía, Miguel Ángel sostiene con fuerza una sarta de nueve pescados. La mirada seria, directa a la cámara. Las cejas pobladas, la piel morena, bronceada. Una mancha negra sobre el bigote, un par de entradas pronunciadas en la frente. La cara larga, delgada. La nariz aguileña. Los ojos color miel, muy abiertos.

Miguel se quedó sin conocer el libro y sin verse en la imagen. El miércoles 31 de octubre de 2012, dos meses después de que la investigación comenzara a presentarse en escenarios académicos y de organizaciones defensoras de los derechos humanos, unos hombres armados lo retuvieron en el asentamiento Los Acacios, de San Vicente de Chucurí, y lo obligaron a irse con ellos.

Eran las 11 de la noche.

“Diez días antes de su desaparición lo llamé para contarle que ya tenía el libro, le dije que había quedado muy bien en la foto y quedamos de reunirnos para llevárselo. Nunca se lo pude entregar”, les dijo Claudia Ortiz a dos periodistas de El Espectador en 2015.

Miguel había llegado a la zona en 2007, preocupado por los rumores sobre la construcción de la hidroeléctrica, y se había convertido rápidamente en el presidente de la Junta de Acción Comunal de El Peaje, un asentamiento del municipio de Betulia, ubicado justo en el corazón de la represa. Nadie sabe con certeza de dónde venía, pero ya en 2008 se convirtió en uno de los fundadores del Movimiento Social por la Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí. En 2011 participó en la creación del Movimiento Ríos Vivos Santander y en mayo de ese año se trasladó hasta San Vicente de Chucurí para formar Los Acacios, una invasión a la que inicialmente llegaron 110 familias damnificadas por la ola invernal de 2010-2011, que lo habían perdido todo. Hoy, Los Acacios es un asentamiento con nueve barrios y unos 4 000 habitantes.

“Cuando llegó a Los Acacios lo primero que hizo fue levantar cambuches con tablas. Después ayudó a construir las casas y también instaló el alumbrado público. Yo no sé cómo hizo, nunca me dijo que supiera de electricidad, pero como era un man de arrojo, aventurero, se subía a los postes, tiraba cables y así terminó dándoles luz a los habitantes. Antes de que se lo llevaran, su obsesión era construir un acueducto comunitario”, evoca Meza.

Ese 31 de octubre, cuando apenas completaba 18 días como presidente de la Junta de Acción Comunal, Miguel había tenido una reunión con algunos habitantes de Los Acacios para realizar una jornada de fumigación contra el mosquito que produce el dengue. Poco antes de que cayera la tarde lo vieron montado en un poste, porque la luz había dejado de llegar a algunos de los ranchos precarios del pueblo. Luego repartió dulces para celebrar el Día de los Niños. Se fue a ver la novela que no se perdía nunca, la de las 10 de la noche, con doña Marta, la amiga más cercana que se le conoció entonces.

A las 11 se despidió y se fue a descansar a la pieza en la que vivía. Hasta allá llegaron unos hombres que lo engañaron, diciéndole que querían que los acompañara a ver un lote. Al llegar al lugar, Miguel Ángel fue amordazado y torturado y, después, trasladado a un lejano paraje rural de San Vicente de Chucurí, donde lo habrían asesinado y enterrado. Todo ello se supo por la sentencia que condenó a Jorge Larrota, el contratista de las volquetas que les había ayudado un año y medio antes, durante el paro frente al campamento de los obreros de Hidrosogamoso. En la sentencia queda claro que Larrota era el dueño de una camioneta blanca de placas KKY-518 que fue fundamental para transportar a Miguel Ángel y para ocultar el crimen.

Tres personas que lo conocieron, y que prefieren no ser identificadas porque temen represalias ya que siguen viviendo en la zona, no entienden cómo es que los guardias de las estaciones de Ecopetrol que rodean a Los Acacios no vieron nada de eso. Sólo 1,3 kilómetros al norte del asentamiento está la Estación Central Lizama. Y 4,1 kilómetros al sur está la Estación Satélite.

—Todavía no entiendo quién pudo hacerle eso a mi flaquito —me cuenta una noche doña Marta María Blanco, quien fundó Los Acacios con Miguel Ángel.

Era su confidente y amiga más cercana. La primera vez que sacaron la luz de un poste, lo hicieron juntos. “Para ganar, vamos a pelear un poco”, recuerda ella que él le dijo. Si Marta no podía acompañarlo, Miguel le pedía que le llevara limonada a mediodía, adonde fuera que estuviera trabajando. Los chismosos del pueblo decían que eran pareja pero ambos siempre lo negaron.

—Al principio nos robaban las leñas, los palos para hacer las cercas de las casas. Nosotros las pintábamos con grasa para ver si no se las llevaban. Pero nada. Yo siempre pelié por este pedacito de tierra donde hoy tengo mi casa y él siempre me ayudó a defenderla, a que no me sacaran.

Era costumbre que Miguel llegara con mucha hambre a la casa de Marta, donde ella había instalado un negocio de comidas rápidas.

—Martica, tengo mucha hambre, hoy nadie me dio de comer —le dijo una noche Miguel Ángel.

—¿Usted por qué trabaja así, mi amor? Trabaje donde le den la comida. Si no, no trabaje —le respondió ella.

—No, eso es obligación mía porque estaba poniendo los cables para la luz, ¿no ve que esta gente lo necesita?

Esa noche, Marta le fritó unos pedazos de yuca que tenía en la nevera. “Miguel Ángel era muy flaco. Lo que usted le diera, él se lo comía. Yo creo que el hambre lo hacía comer de todo”, cuenta.

Seguramente, su contextura delgada se debía también a que nunca se quedaba quieto. Si no estaba buscando la forma de mejorar la calidad de vida de los habitantes de ese u otro asentamiento, organizaba y participaba de todo tipo de movilizaciones. O trataba de salvar a los peces del río. Como aquel 28 de enero de 2011, cuando el desvío del cauce del Sogamoso mató a miles de esos animales.

—Eso lo marcó mucho. Miguel Ángel nunca se pudo recuperar de esa tristeza —asegura Mauricio Meza—. Esa noche, desesperados, nos metimos al río y logramos sacar unos pocos y tirarlos para el otro lado. Nosotros les rogamos a los celadores de Isagen que nos los regalaran porque se estaban muriendo, eran bagres grandísimos, de esos que se meten debajo de las piedras. Pero no, los manes preferían que se murieran ahí mismo y hasta cubrieron muchos con toneladas de tierra.

—¿De qué vivía Miguel Ángel? —le pregunto a don Críspulo Sanabria, el carpintero de Los Acacios que luego de su desaparición lo reemplazó como presidente de la Junta de Acción Comunal del asentamiento.

—Pues él hacía recolectas. Pedía para echar la luz y por ahí le daban para la comida. Siempre le reconocían algo del trabajo que hacía con una muda de ropa, un almuerzo.

Días antes de que desapareciera, Miguel Ángel había insistido en la necesidad de hacer un levantamiento topográfico para organizar a Los Acacios con calles y carreras, y poder conectarlo con otros pueblos. A Críspulo le tocó finalizar esa tarea.

Nadie supo nunca, con certeza, por qué Miguel Ángel había terminado en esa parte del departamento, si se decía que había nacido en el municipio de California, 139 kilómetros al norte. Lo único que se sabía de su vida era lo que había hecho desde 2007, como viajar al Huila y a Antioquia para conocer las experiencias de afectados por las represas de El Quimbo e Hidroituango, respectivamente. Y como participar en las dos audiencias públicas sobre Hidrosogamoso que citó la Asamblea Departamental de Santander, en las que fue vocero de las comunidades.

—Yo creo que a Miguel Ángel lo movía el convencimiento de una causa, que era la de defender el río. Él vivía del día a día, no le preocupaban las cosas materiales —me explica el director de la Corporación para el Desarrollo del Oriente Compromiso.

Nunca hablaba de su familia. Cuando Claudia Ortiz, Marta Blanco o Mauricio Meza querían ir más allá y averiguar detalles de su vida íntima, respondía con evasivas y volvía a las problemáticas sociales y ambientales. Sólo tenían claro que había nacido en 1976, su mamá había muerto, su padre vivía en el municipio de Matanza, y tenía dos hijas pequeñas.

—Miguel se ganó la confianza de los campesinos y pescadores de por aquí por su forma de ser, porque era muy sencillo, desprovisto de todo. Yo era el orador y él era el de lo operativo, el de las acciones. Yo hacía los comunicados y él los repartía. Parábamos los camiones en la carretera, él se subía a las cabinas y los entregaba. Miguel terminó conociendo a todo el mundo, porque hacía un excelente trabajo persona a persona. “Mauricio, anoche hablé con este, y hace dos días con este otro. Ellos ayudan”, me decía. También colaboraba trayendo leña, atizando las ollas. Muchos campesinos eran miedosos, pero él no lo era. Miguel no le tenía miedo a nada.

Ni siquiera a las amenazas, que cada vez eran más frecuentes. Días antes de su desaparición, le contó a Marta que unos hombres lo habían bajado de un poste y le habían dicho que dejara de “joder con eso”. Y semanas atrás, otros hombres lo habían interceptado en la carretera cuando regresaba, caminando, de una marcha en protesta por la construcción de la represa. El mensaje fue directo: “No siga en esas, porque van a matarlo”.

“Yo no le tengo miedo a nada. La hidroeléctrica nos va a dejar en la pobreza y yo no los puedo dejar solos. Este pueblo es mío y lo tengo que sacar adelante”, era su respuesta ante las súplicas de Marta para que por favor se cuidara.

Tatiana Rodríguez, ambientalista, politóloga y actual coordinadora general de Censat Agua Viva, recuerda que era muy trabajador y muy callado. “Miguel era de esas personas que siempre estaban ahí para correr una mesa, para subir, bajar o traer. Nunca lo escuché dar un discurso. No era un tipo serio, porque tenía sentido del humor, pero tampoco era un personaje arrollador que notaras fácilmente en un espacio. Era un líder silencioso, distinto”.

A Jorge Larrota Portilla le decían ‘El Calvo’. Según la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Bucaramanga, que en julio de 2020 confirmó la de primera instancia en la que fue condenado por el “homicidio agravado de Miguel Ángel Pabón, en concurso heterogéneo con desaparición forzada, tortura y concierto para delinquir agravado”, Larrota trabajaba en la central hidroeléctrica de Hidrosogamoso y también era el líder en la zona de una banda criminal llamada Los Botalones, que terminó integrándose en el 2012 a Los Urabeños, hoy conocidos como Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo.

Tres hombres que ayudaron a Larrota el día de la desaparición de Miguel Ángel fueron quienes entregaron los detalles de su asesinato. Según ellos, antes de matarlo, lo amarraron de pies y manos y le dijeron que lo estaban castigando por hacer parte de “grupos guerrilleros” que tenían alborotados a los campesinos de varios municipios. Luego, lo llevaron a una cañada, y recibieron la orden de echar “pica y pala”.

El único detalle de la sentencia que no coincide con los testimonios de quienes lo conocieron es que Miguel Ángel fue retenido hacia las 8 de la noche. De acuerdo con los habitantes de Los Acacios, sus verdugos llegaron a buscarlo a su “rancha” pasadas las 11 de la noche, después de la novela que tanto le gustaba.

Larrota, “un señor de 1,80 de alto, gordo, blanco, de escaso cabello”, como aparece descrito en la sentencia, nunca aceptó los cargos.

Adriana Lizarazo, abogada y coordinadora del Comité de Solidaridad con Presos Políticos en Santander, al que llegó el caso de Miguel Ángel, tiene sentimientos encontrados frente a la sentencia. Por un lado, reconoce que se hizo justicia al condenar a los autores materiales de su desaparición y posterior asesinato. Pero cree que quedó faltando una investigación más profunda sobre los autores intelectuales y sobre los probables nexos de los condenados con un policía que aparece mencionado una sola vez en los folios judiciales, sin nombre. Además, dice Lizarazo, los condenados nunca han entregado las coordenadas del lugar donde enterraron al líder social, y la justicia tampoco ha hecho nada por obligarlos a que lo hagan.

Como hasta ahora no han aparecido sus restos, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos (UBPDD), que recibió la solicitud de buscar a Miguel Ángel de parte del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, lo sigue considerando como desaparecido. En este momento, su caso hace parte del Plan Regional de Búsqueda Yariguíes, una provincia del Santander donde están ubicados cinco municipios, entre ellos San Vicente de Chucurí y Betulia. Después del área metropolitana de Bucaramanga, de la provincia de Soto Norte y de Barrancabermeja, Yariguíes es la región del departamento donde más desapariciones registra la UBPDD en el marco del conflicto armado colombiano: más de 600.

Solo cuando su cuerpo o sus restos sean entregados de manera digna a sus familiares o cuando exista una verdad que los satisfaga, la Unidad cerrará el caso.

La central de Hidrosogamoso se construyó en jurisdicción de seis municipios de Santander (Betulia, Girón, Zapatoca, San Vicente de Chucurí, Los Santos y Lebrija), pero su influencia se extiende a otros tres: Puerto Wilches, Barrancabermeja y Sabana de Torres. En sus casi 7 000 hectáreas de embalse tiene capacidad para albergar 4 800 millones de metros cúbicos de agua y, gracias a un muro de 192 metros de altura, puede generar 820 megavatios de energía eléctrica diaria, casi el 10 % de la que se consume en Colombia, y además exportarla a países de Suramérica y Centroamérica. Es la quinta central con mayor capacidad instalada en el país y el Topocoro, nombre indígena que le dieron al embalse, es el más grande. El costo total de la obra, que se calcula puede tener una vida útil de por lo menos 50 años, se estimó en 4,61 billones de pesos.

Tantas cifras tan redondas emocionaron al entonces presidente Juan Manuel Santos el 15 de enero de 2015, en la ceremonia de inauguración oficial de Hidrosogamoso: “Esta obra nos une como colombianos, nos llena de esperanzas, nos da seguridad en nosotros mismos, aparte de generar empleo, aparte del desarrollo de la región […] Siempre es bueno ver los sueños convertidos en realidades”.

Pero para la Comisión Mundial de Represas, de eso tan bueno no dan tanto. Según un informe publicado en el 2000, “casi 45 000 represas construidas en el 60 % de los ríos del mundo han producido el desplazamiento de entre 40 y 80 millones de personas”.

Algo con lo que concuerda Tatiana Roa, coautora de la investigación en cuya portada aparece Miguel Ángel, y actual viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. “En la actualidad, el fenómeno del desplazamiento ambiental o por “desarrollo” provocado por represas es considerado la causa de mayor desplazamiento en el mundo” y en Colombia, “las represas han transformado de raíz los paisajes, las culturas, los medios de vida y la economía de extensas regiones”.

Según una investigación de la politóloga y magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia, Jenny Marcela Moreno, entre 2016 y 2019 las compuertas de la represa se abrieron 16 veces y, en 2018, se mantuvieron abiertas entre julio y octubre.

“Cada vez que abren las compuertas el caudal acaba con todo. Prácticamente después de la represa los pocos cultivos que quedaron son para la comida nuestra, no para la venta”, me cuenta con tono de resignación Clara Inés Ferrer, una santandereana de 49 años que toda la vida ha vivido de vender pescado a la orilla de la carretera, al frente del corregimiento de La Playa, en el municipio de Betulia.

Sobre ese tema, Clara tiene un recuerdo reciente y uno mucho más antiguo. El primero es del 6 de octubre de 2023, cuando las compuertas de Hidrosogamoso se abrieron sin que la comunidad fuera avisada previamente. “Dijeron que fue por una falla eléctrica, pero eso dicen casi siempre y por eso se pierden muchos cultivos y puede que haya derrumbes”, asegura.

El otro es del 8 de junio de 2014, cuando por otra “falla técnica” pero a la inversa, que mantuvo cerradas las compuertas en el momento en que comenzó el llenado del embalse, el cauce se detuvo durante casi diez horas y el nivel del río disminuyó en un 70 %. Eso generó una mortandad de peces que, según los líderes ambientales, fue un “ecocidio” y jamás se ha vuelto a presenciar en la zona.

También persiste la queja de que miles de personas no fueron tenidas en cuenta en los censos de Isagen para medir el impacto del proyecto, pues no tenían títulos legales de los predios porque eran vendedores ambulantes como Clara, que comercializaban su pescado a orillas de la carretera, o mineros artesanales que vivían de sacar arena y piedra del río. Según el primer censo de la empresa, el 30 % de las personas encuestadas no tenían escrituras de los terrenos donde vivían desde hacía décadas. Sin embargo, parece que a nadie se le ocurrió tener en cuenta el contexto irrefutable de la zona. El Magdalena Medio santandereano ha sido protagonista central del conflicto armado: en San Vicente de Chucurí nació el ELN en 1964. Años después llegaron las Farc y el EPL a disputarse el territorio y, desde los años 80, el paramilitarismo se tomó varios de los municipios que ahora hacen parte del área de influencia de la central hidroeléctrica.

Consultados sobre este tema, desde Isagen responden que todos los censos y la gestión ambiental integral de Hidrosogamoso se realizaron apegándose a “las obligaciones definidas en la licencia ambiental” del proyecto, expedida por primera vez en el año 2000 y modificada luego en varias oportunidades. Según la empresa, se puso en marcha un “Plan de Manejo Ambiental que desarrolla acciones y proyectos necesarios y suficientes para prevenir, mitigar, gestionar y controlar los impactos ambientales asociados a la construcción y operación de la central”, lo que incluye un plan de “transición y traslado de las familias y restitución de actividades productivas y del empleo durante el proceso de construcción, previo al inicio del llenado del embalse”. En la etapa de operación de la hidroeléctrica, Isagen afirma que ha realizado “acompañamiento técnico y seguimiento socioeconómico a los proyectos productivos de las familias reasentadas de Panorama (Lebrija), La Cabaña (Girón), La Fe (Betulia) y Totumos (San Vicente de Chucurí)”. Pero Clara y otras mujeres que vendían pescado a la orilla de la carretera, nunca hicieron parte de esa lista.

A pesar de todo, Clara insiste en su oficio. En los años 90, que recuerda como los mejores en ese sentido, su esposo Vicente podía sacar 200 o 300 pescados diarios del río. A veces, ella y el resto de mujeres que se apostaban a orillas de la carretera, más de veinte, no daban abasto para venderles a los compradores de la zona, ni de municipios más lejanos. En esas les podían dar las 9 o 10 de la noche. Hoy, Vicente le entrega a su esposa, si el día trae suerte, 20 o 30 pescados. Y para conseguirlos le toca ir cada vez más abajo.

Cuando me la encuentro en la carretera ella está empezando a explicarle a Mauricio Meza, de la Corporación Compromiso, que le preocupa que las vías que rodean el embalse están cada vez más agrietadas y hundidas, y que las filtraciones de agua son cada vez más frecuentes en los túneles construidos por la obra. Entonces, ambos me invitan a acompañarlos en un recorrido corto, que basta para documentar lo que dicen. En algunos tramos hay boquetes que obligan incluso a cerrar un carril entero de la vía. En otros, por los que ya no pueden andar vehículos, las grietas son tan profundas como las que se ven en las películas de ciencia ficción cuando un terremoto parte en dos la tierra.

Mauricio es enfático: esto se ha visto agravado porque el terreno tiene varias fallas geológicas y por el proyecto de la Ruta del Cacaoy, si la situación sigue así, “un sismo de alta intensidad que levante una ola de gran tamaño y sobrepase el muro de la represa podría provocar una tragedia” sobre todo en La Playa, una de las zonas de mayor riesgo, y donde viven Clara y Vicente. Allí ya solo quedan unos 600 habitantes, de más de 1.000 que llegó a tener en sus mejores épocas. “Nosotros siempre pedimos la reubicación, pero nunca nos la dieron”, afirma ella.

Clara fue una de las 30 personas, en su mayoría mujeres, que comenzaron el Río-Crucis, una procesión que arrancó el 18 de marzo de 2015 desde La Playa hasta el Parque García Rovira, frente a la Gobernación de Santander, en Bucaramanga. La protesta de ella y sus compañeras duró seis meses.

Hoy, en la cuenca alta y parte de la cuenca media del río se encuentran las fachadas de algunos proyectos de turismo, deportes náuticos y pesca deportiva que nunca pudieron arrancar del todo, por estar ubicados justamente en la zona que permanentemente se llena de grietas. “Condominio Topocoro” se lee en uno de los avisos que le dan paso a terrenos abandonados por el tiempo. El único turismo de hidroeléctrica que se realiza es el de agencias que venden planes de un día para ir en lancha hasta una cascada, hacer senderismo y bañarse en “pozos naturales”.

Mientras tanto, los pescadores casi nunca tienen permiso para acceder a los embarcaderos del embalse en esa zona. Y en la cuenca baja algunos recibieron el apoyo de Isagen para iniciar proyectos ecoturísticos, pero afirman que eso no mejoró su calidad de vida. Son más los problemas que los beneficios que ha traído la hidroeléctrica, dicen.

En una respuesta enviada a través de correo electrónico durante la construcción de este reportaje, Isagen aseguró, respecto a las grietas y hundimientos en las vías que hacen parte de la zona de influencia de la central hidroeléctrica, que su “administración o mantenimiento no corresponde a la empresa sino a los entes territoriales del orden local, regional o nacional”. Es decir, a las alcaldías de los municipios en los que se construyó la represa, la Gobernación de Santander y, en dado caso, el Ministerio de Transporte.

Sobre los proyectos turísticos, Isagen afirma que construyó un Plan de Ordenamiento del Embalse (POE) que es “el primero del país que se formula de manera participativa antes de ser utilizado para actividades diferentes a la generación de energía”. Según la compañía, para formular el POE se contrató a la Fundación Humedales, que garantizó la participación de “comunidades, organizaciones sociales, empresarios” y distintas entidades oficiales, “en un despliegue de talleres y reuniones en las que plantearon sus expectativas e iniciativas para el aprovechamiento del cuerpo de agua”. El plan, que se le entregó a la Gobernación de Santander, concluyó que los “usos alternativos eran: pesca artesanal y de subsistencia, transporte fluvial, recreación y deportes náuticos, agua para consumo, turismo de naturaleza y conservación de la biodiversidad”. Pero, de nuevo, del papel a las voces de muchos de los habitantes de la zona hay un largo trecho.

El 15 de marzo de 2011, a las 4 de la tarde, Miguel Ángel Pabón y Mauricio Meza acababan de tomar el megáfono para alentar a los manifestantes que tenían bloqueado el campamento de los obreros de Hidrosogamoso, cuando los sorprendió el ESMAD de Barrancabermeja.

Horas después se apareció por allá Richard Aguilar, el gobernador de entonces, para desactivar el paro con las promesas que siempre hacen los políticos: serviría de interlocutor ante las directivas de Isagen para establecer un diálogo con las comunidades y lideraría la creación de una comisión de seguimiento. Según Aguilar, el 80 % de las solicitudes de los líderes del paro recaían sobre la empresa y no sobre el departamento.

El 16 de marzo, Mauricio, Miguel Ángel, Claudia y otros líderes firmaron un acuerdo con los representantes de Isagen, con la mediación de la gobernación, la Diócesis de Barrancabermeja, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la Procuraduría Regional y la Defensoría del Pueblo. Entre otras cosas, Isagen se comprometió a hacer por fin los estudios de riesgos sísmicos en el área de influencia del proyecto, y a entregar el 100 % de los recursos necesarios para la construcción del acueducto, el alcantarillado y la planta de tratamiento de agua potable de El Peaje, Tienda Nueva y La Playa, los más afectados por el embalse. También aseguró que pagaría las deudas que tenía con los volqueteros y gestionaría ante el SENA algunos procesos de capacitación para las vendedoras de pescado de la carretera. Clara nunca se enteró de que existiera una oportunidad así para ella.

Ese 16 de marzo, Miguel Ángel repartió varios de los abrazos que también lo hicieron famoso, y se fue a dormir tranquilo.

—Miguel era un hombre sereno, menudo, con una sonrisa que tú no puedes olvidar —me cuenta Elizabeth Martínez, de la Corporación Compromiso—. Cuando caminaba se sentía alrededor como una levedad.

De repente, Elizabeth cambia el tiempo verbal en el que se refiere al protagonista de esta historia.

—Él siempre da unos abrazos tan cálidos, tan largos… yo me alimento todo el tiempo de esos abrazos.

Unas semanas después, en una cafetería de Bogotá y sin que yo se lo pida, Adriana Lizarazo, del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, también me habla de los abrazos de Miguel Ángel.

—Para mí él tenía dos particularidades muy especiales. La primera es que no comercializaba con lo que pensaba. Muchas veces se le acercaron a ofrecerle dinero para que dejara de protestar, pero nunca aceptó. No pudieron comprar su conciencia. Y la segunda era su energía. Hay personas que dan ganas de estar cerca, de abrazarlas todo el tiempo. Miguel era de esos. Cuando él daba un abrazo, lo daba en serio.

Pescador. Ser noble y valiente. Enigma. Hombre de abrazos memorables. Luchador. Caminante.

¿Quién era usted, Miguel Ángel?

* Periodista, politóloga y escritora colombiana. Cofundadora de VORÁGINE. Esta historia hace parte de una alianza entre el proyecto Tierra de Resistentes, de Consejo de Redacción, y VORÁGINE.